姑苏二字落在舌尖便生出水墨氤氲的韵律,这座被《马可·波罗游记》称为“东方威尼斯”的古城,始终保持着对文明最诗意的阐释,从虎丘剑池的寒光到网师园的漏窗光影,从寒山寺的钟声到桃花坞的墨香,这座城市的肌理中镌刻着中国文人最精致的审美理想与最深邃的精神追求。

苏州虎丘,曾名海涌山,相传吴王阖闾葬此后有白虎蹲踞,因而得名。作为姑苏文化的瑰宝,虎丘承载千年历史。云岩寺塔倾斜却屹立不倒,剑池藏着吴王宝剑的传说,尽显历史厚重。历代文人墨客在此留下佳作,白居易开凿山塘河方便游人,苏轼一句“到苏州不游虎丘,乃憾事也”,更是让它声名远扬。每逢庙会,民俗表演热闹非凡,它早已成为苏州文化的独特符号,是探寻姑苏历史文化绕不开的地标。

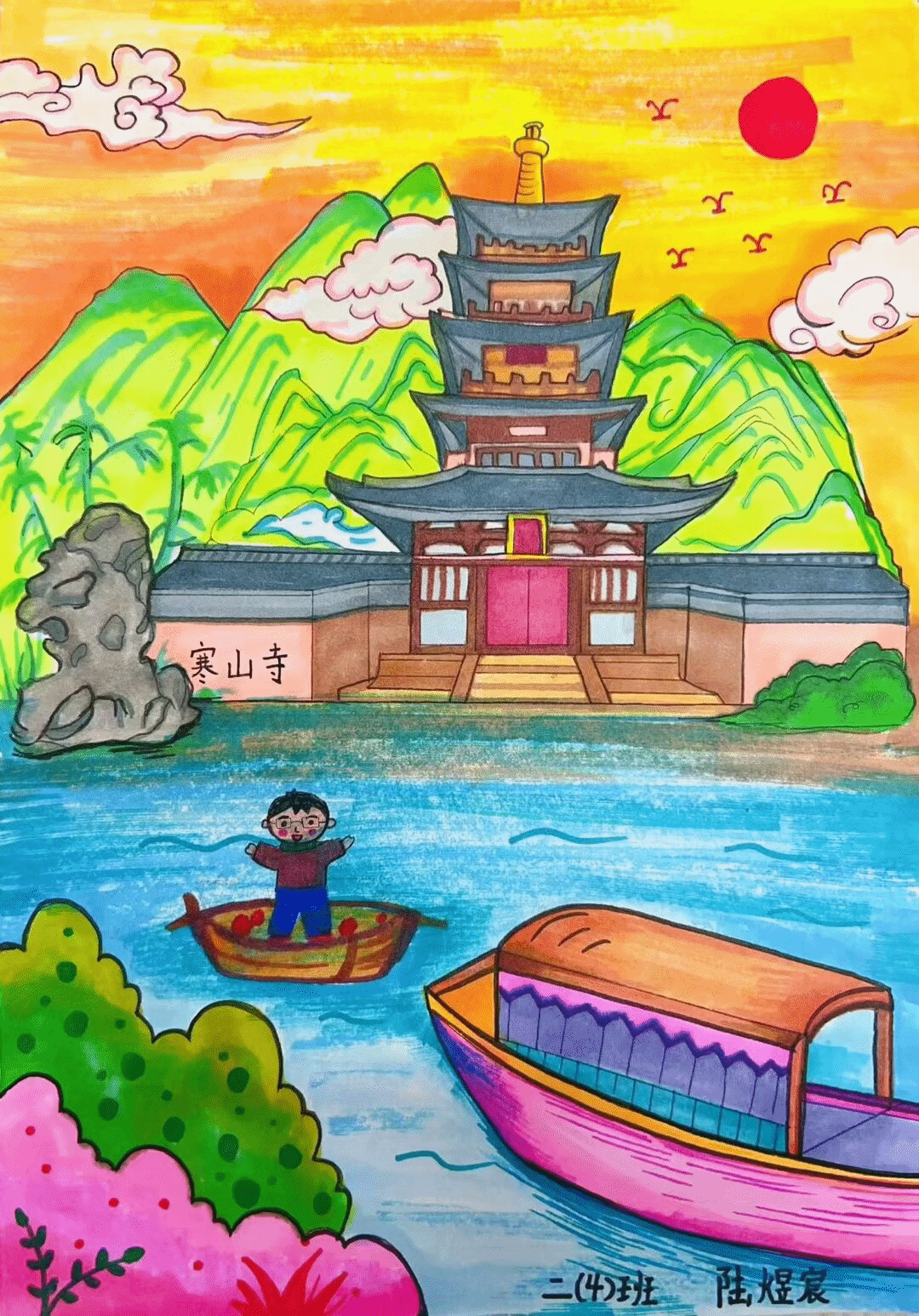

枫桥原名封桥,因张继《枫桥夜泊》而闻名。诗里“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”的描写,让枫桥与寒山寺成了失意文人的情感寄托。枫桥地处古运河畔,曾是重要水陆枢纽,见证苏州商业繁荣。古镇保留明清建筑,粉墙黛瓦间尽显江南水乡韵味。寒山寺的钟声岁岁敲响,传递着人民对美好生活的向往,它将历史与诗意完美融合,是姑苏文化温婉浪漫的绝佳体现。

桃花坞的墨香,皴染出文人精神的栖居图谱。唐寅笔下“桃花坞里桃花庵”的放旷,在文昌阁飞檐下化作“吴门画派”的写意风流。相邻的“廖家巷”曾回响过缂丝机的札札声,“专诸巷”的淬剑池水倒映着两千年前的侠骨寒光。这些星罗棋布的地名,恰似文人画中的题跋印章,将诗书画印的雅韵深深钤进城市肌理,让“大隐于市”的姑苏性格在街角巷陌悄然生长。

山塘街的灯笼照亮了市井美学的传承之路。白居易疏浚的七里山塘,不仅留下了“银勒牵骄马,花船载丽人”的盛世图景,更孕育出“半塘”的茉莉花市、“通贵桥”的绸缎传奇。当“星桥”茶楼的评弹声混着黄天源糕团香气漫过“斟酌桥”,《清嘉录》中记载的“吴趋风尚”便在现代街市中复活。这些镌刻着工商记忆的地名,恰似苏作家具的榫卯,将风雅与烟火严丝合缝地嵌作一体。

当暮色漫过虎丘斜塔,姑苏城的地名在暮鼓声中渐次隐入夜色。那些镌刻在地名中的文化基因,既是园林里精心计算的“移步换景”,也是匠坊中毫厘必较的“金砖尺度”,更是市井间从容流转的“苏式生活”。当吴侬软语漫过平江路的青石板,我们终将懂得:真正的文化传承,从来不是供奉在博物馆的标本,而是生长在生活肌理中的呼吸与心跳。